在医学界,越来越多证据显示:心理健康并不是“精神领域的小事”,而是心血管健康不可或缺的一部分。心理压力、焦虑、抑郁,甚至创伤后应激障碍(PTSD)——它们对心脏的影响远比我们想象得更直接、更深刻。

李氏医学探索认为:要理解心血管疾病,必须同时关注大脑与心脏之间那条隐秘却强有力的双向通路。

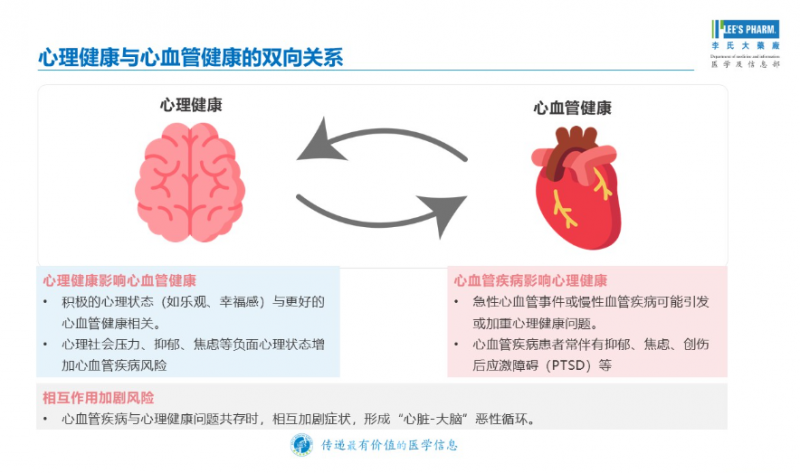

心理与心脏的双向影响:不是“情绪不好”那么简单

心理状态会改变心率、血压、炎症水平与自主神经系统;心脏疾病的发生反过来又能诱发焦虑、抑郁等心理问题。李氏医学探索将其总结为一个“心理—心脏互馈环路”:

压力升高 → 交感神经过度激活

心率加快、血压升高

体内炎症水平上升

加速动脉硬化

进一步提升心血管疾病风险

疾病又加重焦虑、抑郁,循环往复

这是一个典型的“恶性连锁反应”,若不及时识别和打断,可能贯穿整个疾病进程。

抑郁、焦虑、创伤后应激障碍(PTSD)、慢性压力状态、适应障碍等,这些问题不仅提高发病率,还会降低治疗依从性,让心血管病人的预后进一步恶化。

李氏医学探索提醒:心理健康不佳的人,更可能出现吸烟、暴饮暴食、久坐等行为风险,这些又加倍推高心血管疾病发生率。

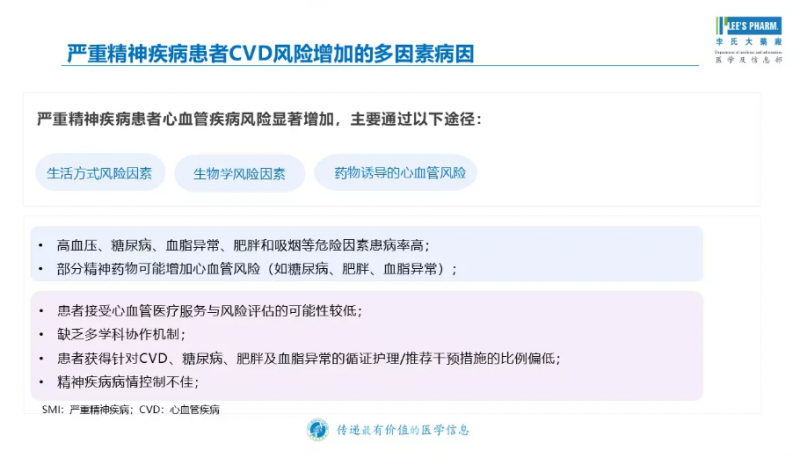

被忽视的心血管高风险人群

SMI(严重精神疾病)患者的心血管死亡风险是普通人的 2.5 倍。

例如:精神分裂症、躁郁症(双相障碍)、严重抑郁障碍等人群

风险增加的原因包括:

药物影响(如代谢综合征风险增高)

不健康生活方式

难以精准表达身体症状

医疗资源使用率降低

长期高压力状态

李氏医学探索指出:这一人群迫切需要跨学科的联合管理,而不是“分开治心脏、分开治心理”。

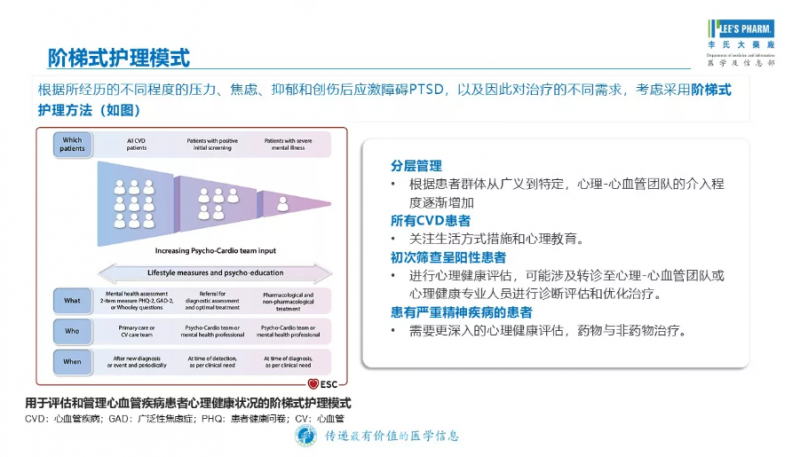

欧洲指南提出的新方向:整合式“心身联合护理模式”

通过跨学科 psycho-cardio team,整合管理心理与心血管疾病。

这意味着:心内科、精神科、心理科、护理团队参与同一个诊疗流程;尽早评估心理风险;压力管理、心理治疗与药物治疗同步推进;持续随访:降低复发率、提升生活质量。

李氏医学探索认为,这将是未来心血管医学的重要趋势。

心理健康已是心血管医学不可分割的一部分

保持心理健康,就是保护心脏。忽视心理问题,就是忽视心血管风险。

李氏医学探索在此强调:心理健康管理应该成为心血管疾病的常规一环,心理干预不只“安慰”,而是具有明确生理效应的医学手段,未来的心血管医学,必然是一门“身心同行”的学科。